病変による、それぞれ手術の種類と方法についてお話していきます。

今回は主に狭窄部の手術方法『狭窄形成術』と『内視鏡的バルーン拡張術式』について解説します。

手術の方法(手術術式)

腸管病変に対する手術には以下のものがあります。術式や手術の範囲は個々の病態によって判断されます。

アプローチの方法としては『開腹手術』と『腹腔鏡補助下手術』があり、これも病態により選択されます。

手術の方法の種類は主に、

- ①狭窄形成術

- ②腸管切除

- ③バイパス術

- ④人工肛門造設術

になります。三回に分けて順を追って解説します。

前述の通り手術率は発症後5年で33.3%,10年では70.8%と高いです。また再手術率は5年で16~43%と報告されています。

手術は不可避といっても過言ではないでしょう。経験のない方も、後学のために手術について覚えていただけたら幸いです。

今回は狭窄部に対する術式について解説します。

①狭窄形成術

手術適応は狭窄が最も多いです。クローン病の術式の基本は病変部の腸管切除となりますが,多数回の手術により『短腸症候群』の発生が危惧されるため(腸が短くなり水分や栄養の吸収が困難となり様々な弊害が顕れます)、可能なかぎり腸管の温存を図るため比較的病変範囲の短い症例に対して行うのが『狭窄形成術』です。

大きな病変は切除しかありませんが、それらから離れた孤立した小さな狭窄の場合に適応になります。

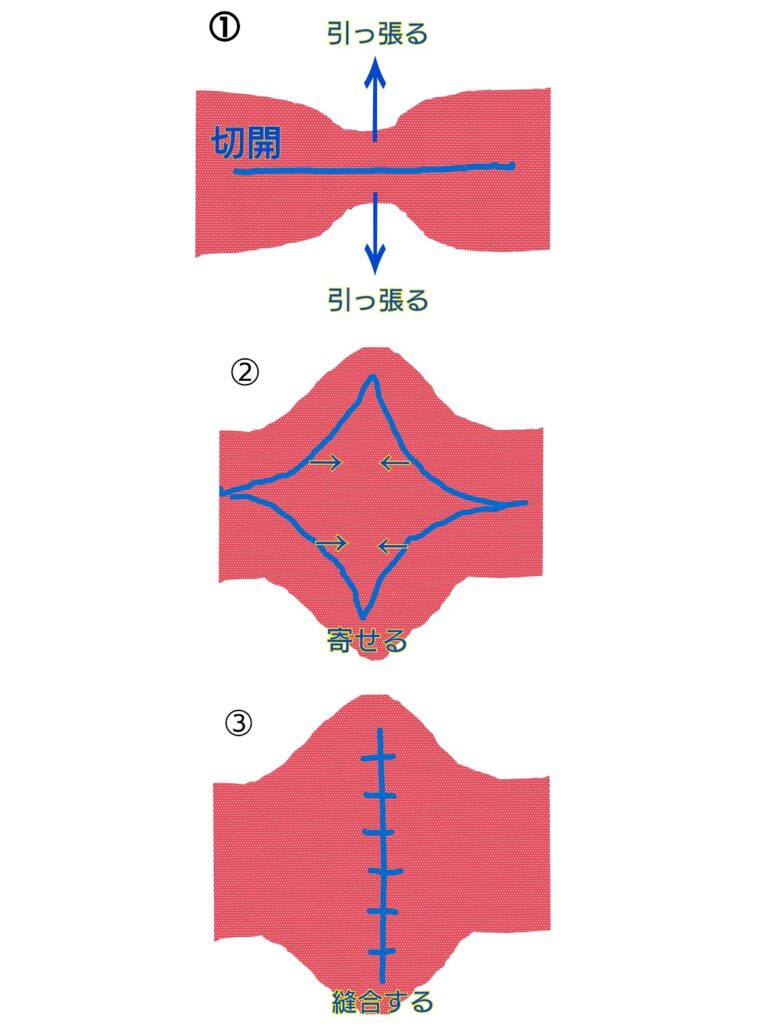

この術式は、狭窄部よりも少し前後(正常なところ)に腸管に添って縦に切り開き、開いた腸管を寄せて吻合し形成することで狭窄を拡張させます。

無断転載できないので手書きですが、こんか感じです↓

大きく開腹し複数部分切除する術式と違い、身体へのダメージも腸管へのダメージも少なく、切除し吻合する場所がないため再度手術になる可能性も低めになります。

※私は切除しか選択肢がない状態だったのでこの術式の経験はありません。

※あくまでも私の外科の主治医の見解ですが、『結局のところお腹を切り、腸管を切ることに変わりはなく、また他の術式と同じく同じ場所に潰瘍ができやすいリスクもあることから、あまりこの術式は効果的なやり方ではない』、というお話を聞きました。

『組織もぐじゅぐじゅなので、やるならそこを腹腔鏡下で切除してしまったほうが回復も早く、綺麗な組織同士で繋ぎ合わせるので再発のリスクも下がる』、そうです。

ただ、考え方は病院や先生によって異なりますので、よく先生と相談して、自分が納得できる方法を選択するよう心掛けてください。

内視鏡的バルーン拡張術式(バルーンブジー)

狭窄形成術式の他に、傷を一切作らない『内視鏡的バルーン拡張術式(バルーンブジー)』があります。

これは内視鏡(スコープ)の先にバルーンをつけて、狭窄の中に挿入し、バルーンを膨らませ内側から狭窄を押し広げます。腸管が裂け破れないよう膨らませる大きさを徐々に拡げます。膨らませては静置し、さらに少し膨らませ拡げ、静置、と繰り返します。

この術式は潰瘍がある場所では裂けてしまう恐れがあるため適応されません。

主にに腸管切除後の狭窄や、生物学的製剤などで潰瘍が治癒した後に適応となります。

腸管の温存は勿論のこと、傷を一切作らないので吻合部潰瘍になりません。

※私もバルーンブジーは切除術後に二度経験があります。一度目はほんのちょっとしか拡張できず、また吻合部潰瘍ができ、切除となりましたが、二度目の切除術後は裂けることなく上手くいきました。

私の場合は0.7mmから15mmへの拡張ができ、以後は狭くなることはなく、腸管を使っているうちにさらに拡がり1.7mmほどになっています。

15mmまで拡張できればフードブロッケージとなる食品を避ければおおむね腸閉塞にはならないそうです。

まぁ、腸閉塞の原因は狭窄だけではないので食事制限だけで完璧に腸閉塞を避けれるわけではありませんが・・・

長の動きが悪くなってしまい、蠕動運動が止まることで内容物を下へ下へと送ることができず、腸閉塞になってしまうこともあります(麻痺性イレウス)

腸閉塞関連記事はコチラ↓

『外科的療法・手術の種類と方法②開腹手術』に続きます。

カテゴリー『外科治療』はコチラ↓

サクッとクローン病治療の概要をまとめて知りたい方はコチラ↓

コメント