これまででクローン病について、検査、診断、内科治療、外科治療と、一通りお話できたかと思います。

今回からは、様々な合併症について1つずつ掘り下げてお話していきたいと思います。

まずは癒着と狭窄と、そして次回の腸閉塞についてです。

腸閉塞はこれまでの説明の中で度々登場してきましたね。クローン病は腸閉塞不可避といっても過言ではありませんので、今回と次回で理解を深めていきましょう。

まず、腸閉塞になってしまう理由の前に、基本的な消化器の仕組みから説明します。

消化器とは

口から肛門までの一本の管を指します。

この管(消化管)の中はまだ医学的には『体内』ではありません。消化され血管へ吸収されてはじめて体内に入ったことになります。

消化管では1日に7~10Lの体液が循環しています。

循環なので、出ることと吸収されることを繰り返しているわけですね。

そして小腸を通過した段階での消化物は、1日におよそ1,5Lくらいです。

この1.5Lからさらに水分を吸収して1日1回か2回のウンチにするのが大腸の仕事ですね。

なので、よく大腸が水分の吸収をしてると耳にすると思いますが、間違いではありませんが大部分は小腸が吸収しているのだということが真実です。

どうやって消化物を下へ送っているの?

重力と蠕動運動になります。小腸は図解や模型でよく見るような綺麗なつづら折りになって下り坂だけで下へ向かっているわけではありません。

あれらはあくまでもわかりやすく見せているだけで、実際には小腸はわやくちゃになってお腹の中に納まっています。

下り坂だけでなく登り坂もあります。まさしく縦横無尽です。そんな状態ですから重力の力だけでは下へ送りだすことができません。

そこで腸管は蠕動運動(ぜんどううんどう)という運動をし、ぐねぐねと、ぶるんぶるんと、筋肉を収縮させたりしてミミズのように動き、下へ送り出しているのです。

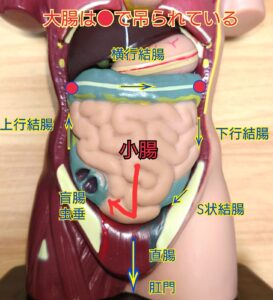

わやくちゃになってる小腸に対し、大腸は図解や模型のように、上二点が背面とくっついていて、場所が固定されています。盲腸の位置も固定です。

小腸から送り出された消化物は、いきなり登り坂になっていることがわかりますね。

上行結腸です。蠕動運動でここを乗り越えたら、あとは横行結腸と下行結腸なので送り出しやすくなります。

高校生の頃に買ったセコい模型ですのでちょっとわかりにくいかもですが以下の画像を参照↓

内容物が下へ送り出せなくなっちゃう原因

これが主に癒着と狭窄ですね。

瘻孔や術後、癒着が起きます。癒着は腸管同士や他の臓器がくっついてしまうだけでなく、お腹の内側ともくっついてしまいます。

こうなりますと、腸管は蠕動運動ができません。

また癒着は病気も手術もしていない健常者でも起こります。

高齢になりますと消化器の動きは鈍くなります。運動量も減りますのでお腹の筋肉を使うこともなくなります。そうなりますと、癒着が起きます。

ようするに動かしてないとくっついちゃうんですね。

そして狭窄です。狭窄についてはもう説明は不要かと思いますが、瘻孔や潰瘍が治癒するときに腸管が収縮し狭くなってしまったり、手術の吻合でも収縮し狭くなることがあります。また縫合不全などで一時的人工肛門にした場合でも吻合部は狭くなります。

これどういう仕組みかといいますと、皮膚とかの裂傷でも同様ですが、傷に対し肉芽組織というものが増殖して増殖しますと、今度は筋繊維芽細胞に成って傷をぎゅーっと縮めて治そうする働きがあります。このときひきつれが起こるんですね。こういうのを『創収縮』といいます(覚えなくても大丈夫です)。

狭窄と呼ばれるほどの狭い場所がありますと、消化物(フードブロッケージ)が詰まってしまい栓をしてしまいます。そうなりますといくら蠕動運動ができたとしても下へ送ることは困難になります。

そうして厄介極まりない『腸閉塞』になります。

次回、『腸閉塞の仕組みと治療』に続きます。

サクッとクローン病治療の概要をまとめて知りたい方はコチラ↓

コメント