前回、現在の治療の主流である生物学的製剤のお話をしましたが、これに似通った効果のある新しいタイプのお薬『JAK阻害剤』について、今回はお話していきます。

※長文になります。

●JAK阻害剤(ヤヌスキナーゼ阻害剤)

JAK阻害剤とは?

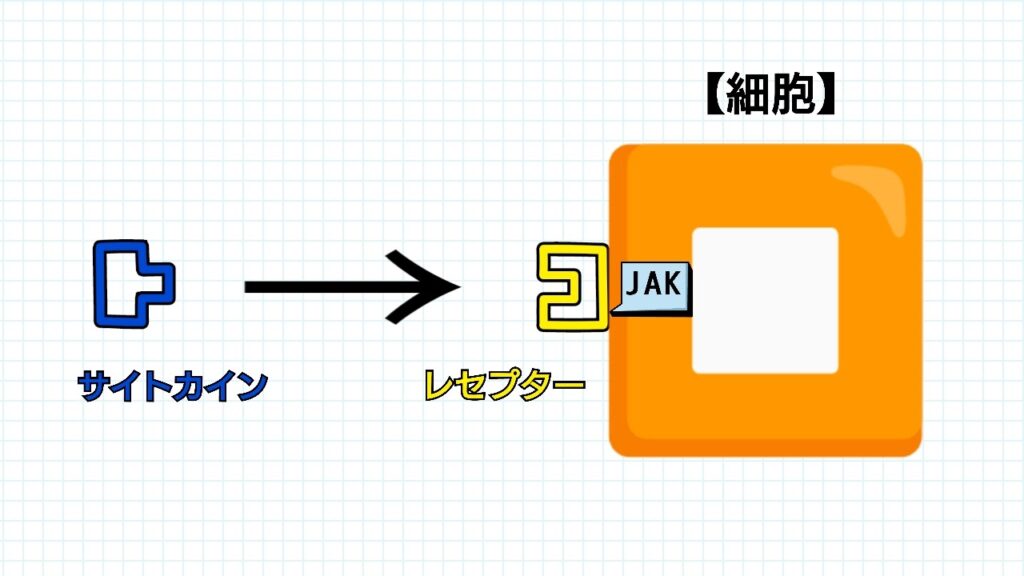

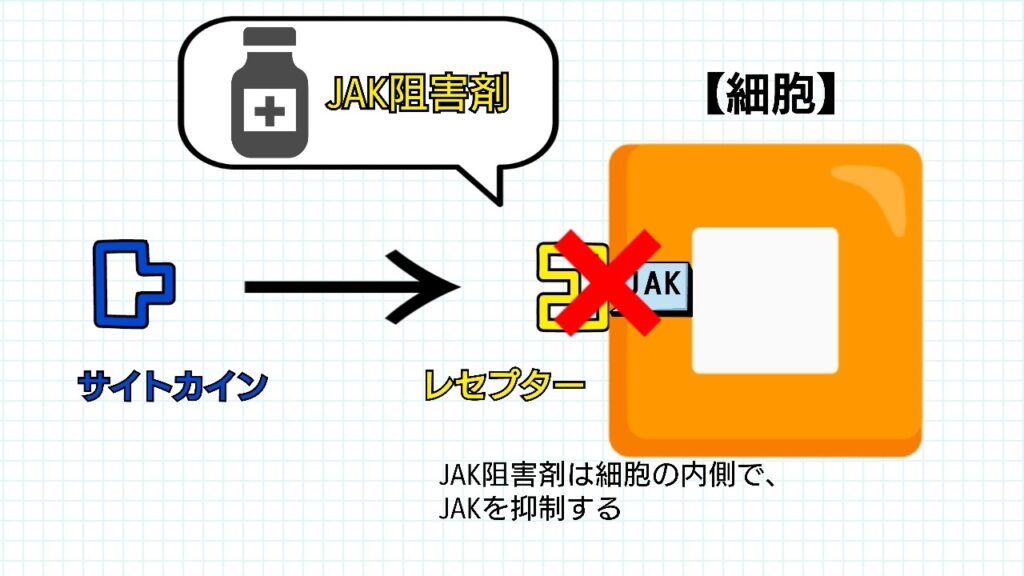

まず、『JAK』とは、『JAK(Janus kinase(ヤヌスキナーゼ)の略称)』という細胞の内側にある酵素のことを言います。

これはTNFやインターロイキン-6(IL-6)などの炎症性サイトカインによる刺激が細胞内に伝達される際に必要になる酵素です。

JAKの働き

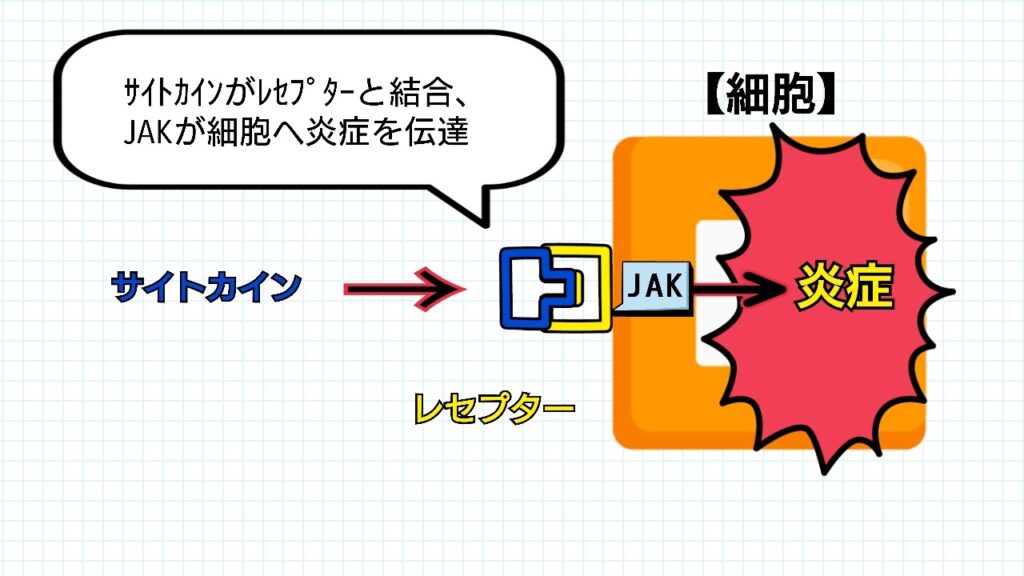

炎症性サイトカインが細胞の受容体(レセプター)と結合した後にサイトカインを増殖させるなどの信号を細胞内に伝達するのが役割です。

この伝達経路を『JAK-STAT(ジャック・スタット)経路』と言い、炎症を起こす信号を伝える経路の1つ、『炎症伝達経路』です。

『JAK阻害剤』は、このJAKという酵素と結合することでサイトカインとの結合を防ぎ、炎症の伝達経路であるヤヌスキナーゼ(JAK)-STAT経路に働きかけ、炎症性サイトカインを作ることを促す信号を抑制することで、炎症性サイトカインの増殖を抑制し、炎症や関節破壊を鎮静化させるお薬です。

この新しいタイプのお薬『JAK阻害剤』の記念すべき第一号は、一般名『トファシチニブ』:商品名『ゼルヤンツ 』です。

2013年から関節リウマチで使用開始となり、2018年に潰瘍性大腸炎に適応となったお薬です。

JAK阻害剤の適応

潰瘍性大腸炎では、5-ASA製剤の内服で治療を開始し、効果が不十分であればステロイド製剤、免疫抑制剤や生物学的製剤など、経過に応じてより強い治療が選択されますが、

『JAK阻害剤』はこれらでの効果が不十分な場合の中等症~重症例の『寛解導入』・『寛解維持療』共に用いることができます。

生物学的製剤とよく似ているので違いの理解と区別が難しい

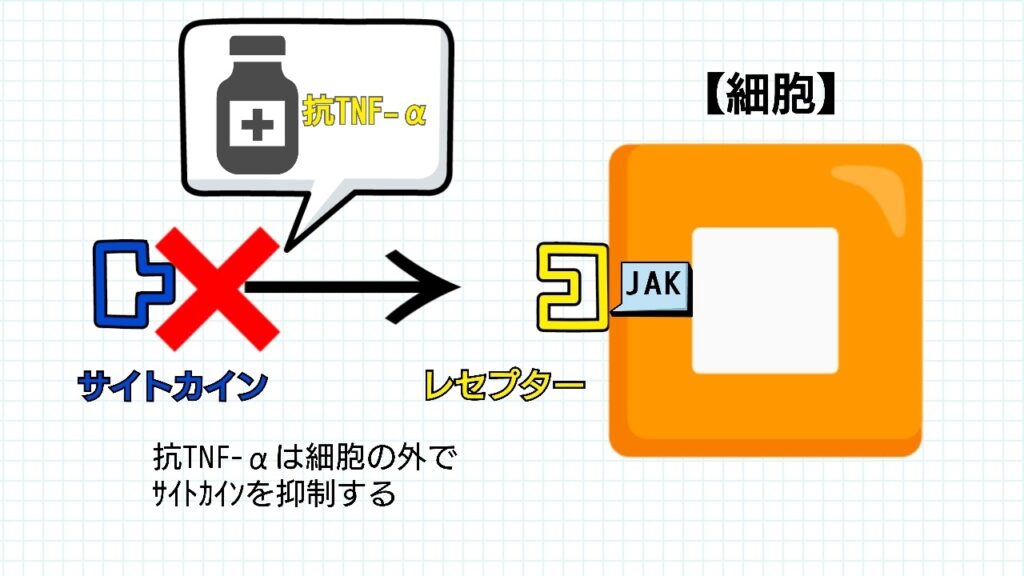

③生物学的製剤は『炎症を起こす炎症性サイトカイン(特定のターゲット)そのものにアプローチして細胞への刺激をブロック、細胞へ炎症を引き起こす刺激が入らないよう抑制し、炎症を下げる(→細胞の外でブロックしている)』

これに対し、

④JAK阻害剤は『炎症性サイトカインが細胞へ炎症を引き起こす信号を伝達する際に働く酵素(JAK)を阻害することで、サイトカインによる細胞へのアクセスをブロックし、サイトカインの増殖を抑制し炎症を下げる(→細胞の中から侵入をブロックしている)』

といった具合でしょうか。

『JAKの働きを抑制することでサイトカインが炎症を引き起こす伝達経路をブロックする』

が、一番シンプルなまとめですかね。

ようは、サイトカインが増えないように抑止してくれるのがJAK阻害剤、ですね。きっと。

おおむね合ってるとは思いますが、あまり自信はありません。これ以上の詳細なことは医師に伺ってください。

JAK阻害剤のメリット

最大のメリットは経口投与で、患者の利便性が良い点でしょう。

生物学的製剤は点滴か皮下注射であるのに対し、JAK阻害剤は内服薬という点が大きな違いで特徴で、注射が苦手だという患者にも使用できます。

そして内服薬でありながら同じように炎症物質『サイトカイン』の働きを抑えます。

生物学的製剤は投与中に効果が落ちる(2次無効)が懸念されますが、JAK阻害剤は2次無効が起こる可能性が低く、長期に安定して使用できる可能性も高いと考えられています。

また、薬が効いている時間が短いので副作用が発現した際には投与中止すれば早く回復できる点もメリットとして大きいでしょう。

生物学的製剤との効果の違いはどれくらい?

といいますと、まだ新しいのではっきりとしたことはわかっていません。治験では生物学的製剤と同等でしたが、実態は生物学的製剤より効果が高い方もいますが、効果が低い、あるいはまったくないという方もいます。

※潰瘍性大腸炎よりも先に適応となった関節リウマチでは、生物学的製剤と同等あるいはそれ以上とされています。

JAK阻害剤の種類

JAKには、『JAK1』、『JAK2』、『JAK3』、『TYK2』の4つのアイソフォームがあります。

※これは覚えなくてOKと思います。

お薬の種類によって阻害するJAKが異なる、とだけ覚えておけばOKかと。

●JAK阻害剤の種類

- ①『ゼルヤンツ』:トファシチニブクエン酸塩→潰瘍性大腸炎

- ②『ジセレカ』:フィルゴチニブマレイン酸塩→潰瘍性大腸炎

- ③『リンヴォック』:ウパダシチニブ水和物→潰瘍性大腸炎・クローン病

①『ゼルヤンツ』:トファシチニブ

ゼルヤンツは、 2013年7月に関節リウマチ用に発売された最初のJAK阻害薬です。潰瘍性大腸炎では2018年に適応となりました。

ターゲットは『JAK1』,『JAK2』,『JAK3』の3つを阻害します。

阻害効果は高い反面、肝臓の酵素で代謝されますので、同じ酵素で代謝される他の薬剤との併用ではお互いの副作用が出やすくなり、併用薬には注意が必要です。

用法・用量

【ゼルヤンツ錠5mg】

・導入療法では、通常、成人にトファシチニブとして1回10mgを1日2回8週間経口投与します。なお、効果不十分な場合はさらに8週間投与することができます。

・維持療法では、通常、成人にトファシチニブとして1回5mgを1日2回経口投与します。維持療法中に効果が減弱した場合では、1回10mgの1日2回投与に増量することもできます。

また、過去の薬物治療において難治性の患者(TNF阻害剤無効例等)では、1回10mgを1日2回投与することができます。

・併用禁忌!

免疫抑制剤のタクロリムス、アザチオプリン、シクロスポリン、ミゾリビンなど、または生物学的製剤の注射薬とは併用できません。

生ワクチンの予防接種は避けてください。

マクロライド系抗生物質のエリスロマイシンやクラリスロマイシン、

抗真菌薬のイトラコナゾールやボリコナゾール、フルコナゾール、

高血圧や心臓病に用いるジルチアゼムなど、

抗結核薬のリファンピシンやリファブチン、抗けいれん薬のフェニトインやカルバマゼピン、フェノバルビタールなど、

これらのお薬との併用もできません。かなり項目が多いですね。

他の病気の治療を受ける際には必ずゼルヤンツを使用していることを医師に伝えましょう。

また、グレープフルーツジュース、セイヨウオトギリソウ含有食品は、効果を阻害してしまうため避ける必要があります。

※結構、扱いにくいですね。

②『ジセレカ』:フィルゴチニブ

ジセレカは、2020年11月18日に関節リウマチ用として発売された5番目のJAK阻害薬で、潰瘍性大腸炎での適応としては2番目のJAK阻害剤です。潰瘍性大腸炎では2022年3月に承認されました。

※効果が高いと評判です(あくまでもきくらげが同病者仲間たちのと間で見聞きしてきた範囲で、です。高いという保証はありません)。

ターゲットは『JAK1』選択的阻害薬です。

体内で『カルボキシエステラーゼ』という特有の酵素によって代謝されますので、併用薬にはあまり注意する必要はありませんが、活性のある代謝物の大半が尿中に排泄されますので腎機能障害のある方では用量の調節が必要です。

用法・用量

【ジセレカ錠200mg/ジセレカ錠100mg】

導入療法では通常、成人は1回200mgを1日1回服用します。

維持療法では、状態に応じて1回100mgを1日1回服用します。

また、腎機能が低下している場合では減量することがあります。

重度の腎機能障害がある場合(GFRが30未満や透析中)には使用することができません。

※いずれの場合も医師の指示にしたがって服用し、自分の判断で量を変更したり、服用を中止したりしないでください。

・併用注意

・免疫の働きを抑制するため、免疫抑制剤などを使用している場合は感染症などのリスクが高まるため、十分な注意が必要になりますが、禁忌ではありません。

・ジセレカはJAK1だけしか阻害しないので骨髄抑制が少ないのでイムランと併用可能です。

・ステロイドのと併用も可能で、ステロイド製剤を服用している場合、ステロイドの減量が期待できます。

③『リンヴォック』:ウパダシチニブ

リンヴォックは、2020年4月に関節リウマチ用に発売された4番目のJAK阻害薬です。潰瘍性大腸炎としては2022年に3番目のJAK阻害剤です。クローン病としては2023年に適応となり、クローン病初のJAK阻害剤です。

ターゲットはジセレカと同じく『JAK1選択的阻害薬』で、基礎的研究では『JAK2』の阻害作用も比較的強い、という成績があります。

ゼルヤンツと同じく肝臓の酵素で代謝されますので、同じ酵素で代謝される他の薬剤との併用ではお互いの副作用が出やすくなりますので、併用薬には注意が必要です。

用法・用量

【リンヴォック錠15mg】

通常、導入療法では、成人は45mgを1日1回8週間服用します。なお、効果不十分な場合はさらに8週間服用することがあります。

維持療法では、成人は15mgを、1日1回服用します。状態に応じて30mgを1日1回服用することもあります。

※体重が極端に少ない場合や肝機能障害が場合などでは、7.5㎎1日1回で投与することもあります。

必ず医師に指示された服用方法を守り、医師の指示なしに飲むのを止めないでください。

飲み忘れに気付いた場合には、気付いたときに1回分を飲んでください。ただし、次の飲む時間が近い場合は1回飛ばして、次の時間に1回分飲んでください。絶対に2回分を一度に飲んではいけません。

・併用注意!

・免疫抑制剤との併用は、ジセレカと同様に感染症などのリスクが高まるので注意が必要ですが禁忌ではありません。併用可能です。

・併用するとリンヴォックの作用が強く出る可能性のある抗真菌薬(イトラコナゾール)、抗菌薬・抗生物質(クラリスロマイシン)など。

・併用するとリンヴォックの作用が弱くなる可能性のある抗生物質(リファンピシン)、抗てんかん薬(カルバマゼピン、フェニトイン)など。

感染症などで抗生物質を服用している場合、またてんかんのお薬を服用している場合、市販薬も含め医師に必ず伝えましょう。

・ステロイドのと併用も可能で、ステロイド製剤を服用している場合、ステロイドの減量が期待できます。

潰瘍性大腸炎で使えるJAK阻害剤は以上3種になります。

きちんと理解しておくべきことは併用禁忌事項ですね。

①生物学的製剤『オンボー』はJAK阻害剤との併用不可!

②JAK阻害剤『ゼルヤンツ』は、免疫抑制剤・生物学的製剤との併用不可!

また、ゼルヤンツ、リンヴォックは肝臓機能、ジセレカでは腎臓機能に注意が必要です。

いずれのお薬も、感染症には重々注意する必要があり、とりわけ帯状疱疹になりやすいという傾向があります。

他にも細やかな禁忌事項はあるかと思いますが、この二点だけはしっかり覚えておきましょう。

より詳細なことは主治医にしっかりと聞きましょう。

※参考元:IBDプラス/潰瘍性大腸炎の治療で使用する主なお薬一覧

生物学的製剤と似通った効果があるJAK阻害剤。長期的に使えるし副作用も少ないから生物学的製剤に取っ手変わり主流になる?

正直に言いますと、まだわかりません。

とにかく新しい薬なので、優劣をつけるにはまだまだ臨床データが足りません。

ただ、使用している方々の体験談を集めてみた個人の感想としては、生物学的製剤よりも低い感触です。あくまでも私個人の感想です。

また、無効なケースもしばしば見聞きします。生物学的製剤のほうが今はまだ種類が豊富なので、1つの製剤が無効でも他の製剤が使えますが、JAK阻害剤はまだ種類が少ないので、無効の場合はやはり生物学的製剤を選択することになるでしょう。

ただ同じように、生物学的製剤がどれも無効の場合、JAK阻害剤という選択肢が残っているというのはありがたいことですね。

ちなみに私の主治医は「生物学的製剤のほうが安定して効果高い」と言っていました。

いずれにせよ、まだ新しいので臨床データも少ないので、簡単に判断はできませんね。今のところはこんな声が集まってる、というだけで、これから先、種類も増え使用者も増えていくとまた変わってくるかもしれません。

生物学的製剤とJAK阻害剤をケースに合わせて使いわけていくのが現状なのかと思います。

今回はちょっと長くなりすぎたので、次回は1つだけ続きの『経口α4インテグリン阻害剤』と、薬物療法ではない『血球成分除去療法』について、2つお話していきたいと思います。

カテゴリー『潰瘍性大腸炎』はコチラ↓

サクッと潰瘍性大腸炎の症状・治療の概要を知りたい方はコチラ↓

コメント