『IBDと花粉症①IBD患者が花粉症が酷くなってしまう理由』

だいぶ暖かくなってきましたね。もうすぐ3月、花粉シーズン到来です!!

日本人の40%が発症しているといわれる花粉症。今回は花粉症が酷くなりやすい傾向にあるIBDとその関係性を二回に分けてお話していきたいと思います。

花粉症とはアレルギー症状、ということは免疫が関係していることはわかるかと思いますが、まずは花粉症の理解を深める前に、粘膜と免疫の関係性を解説していきます。

免疫細胞はどこに多く存在する?

実は、小腸と大腸に免疫細胞の50~60%以上が集まっています。半分!

主に小腸の粘膜免疫システムに存在しています。

口から肛門までの消化管は、皮膚と同じように常に外敵に晒されている為、幾層もの防御システムが重なっています。

小腸絨毛→バイエル板→輪状ひだ→腸壁となっています。

『パイエル板(免疫誘導組織)』の役割

小腸、大腸に代表される広大な粘膜面には『パイエル板』と呼ばれる粘膜関連リンパ組織が作られています。

その他の部位としては眼、鼻、口、喉、気管支などにも分布していますが、腸管の粘膜は最も強く、バイエル板もその広さは他とは圧倒的に違います。

イラスト図解でみると、粘膜のニョロニョロしたやつが絨毛で、バイエル板はこれの表面を覆っています。ものすごい面積になることがわかりますね。

バイエル板の構造は全身の浄化作用を担うリンパ節と異なり、ちょっと特殊です。

リンパ節では、T細胞、B細胞、B細胞が紹介された形質細胞、それに大食のマクロファージや連絡係の樹状細胞などが、リンパ節に入ってきた抗原(細菌やウイルス)をチームワークで常に処理しています。

※大変複雑な連携であり、しかもケースバイケースなため、とても詳細は説明できません。このへんの疫学は人気コミック《はたらく細胞》などがきっとわかりやすいかも?なのでそちらでイメージを作ってみてください。

これに対しバイエル板では、小腸の粘膜固有層の場合、小腸絨毛の上皮細胞の間にM細胞という細胞がところどころに並んでいるのですが、M細胞は抗原(細菌やウイルスなど)を直接に粘膜内に誘導し、免疫細胞たちにこれを渡し、様々な免疫細胞で一気に処理する働きをしています。

集めて袋叩きですね。大変強力な総攻撃です。

お腹に入ってきた外敵はすぐ免疫によって殺される、他の身体の部位よりも強い免疫システムです。

※ちなみに名称の由来は、発見者のスイス人医師パイエルにちなんだものです。

腸管の粘膜が傷つくとどうなる?

これは私が先生から口頭で聞いたイメージのわかりやすいたとえ話になりますが(喩えですからね、喩え)、

最も免疫細胞が多く存在する腸管は粘膜も強く厚い層でできていますが、これが傷つきますと免疫システムは以下のように動きます。

「ヤバいぞ!最強の腸管粘膜がやられてる!」

「マジかよ!ここがやられてるってことは、例の場所はもっとやられてるんしゃないか!?」

例の場所とは、最も粘膜の薄い、『鼻腔』です。

免疫システムは腸管がダメージを負うと、もっと粘膜の弱い場所ではより外敵からの攻撃が激しいはず、そう捉え、鼻腔に大量に免疫細胞を集合させ必死で防衛しようと働きます。

花粉症との関係性が見えてきましたね。

こうして免疫システムは過剰な防衛反応をとり、外敵を外へ出すための『くしゃみ』、『鼻水』、外敵を侵入させないために毛細血管を拡張しめ経路を細くすることで起きる『鼻づまり』が酷くなるわけです。

どうして腸粘膜は傷つくの?

健常者の方でも暴飲暴食や慢性的な下痢や便秘がありますと、腸粘膜は傷ついてしまいます。

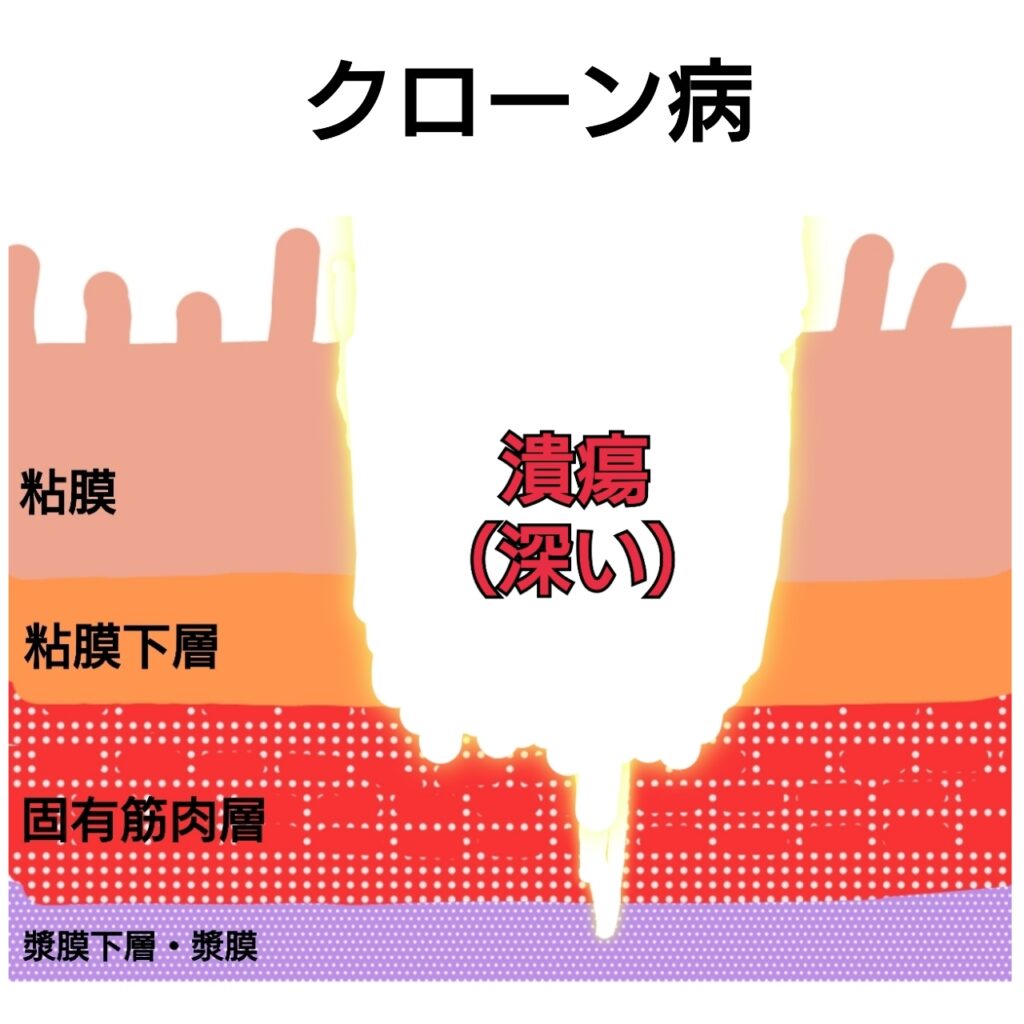

IBDの場合ですと、自己免疫が勝手に腸粘膜を攻撃してからに、勝手に慌てて他の部位へ応援要請するわけですから、はた迷惑な話ですね。

これがIBDの場合は花粉症が酷くなってしまう理由です。

それでは次回は、そんな息苦しい花粉症を軽減させる、腸内環境の改善についてお話します。

カテゴリー『暮らしと健康のヒント』はコチラ↓

コメント